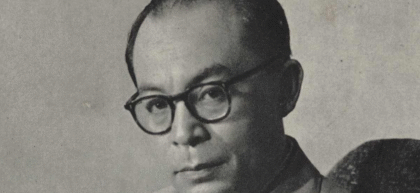

Surat pengunduran diri Bung Hatta pada 1956 sering kali luput dari perayaan sejarah. Padahal, surat itu lebih berharga dari pidato kampanye berlembar-lembar yang isinya cuma janji setebal asap sate di lapangan terbuka. Itu bukan surat pengunduran diri biasa. Ia bukan karena kena OTT, bukan karena gagal nyalon, bukan pula karena kalah koalisi. Bung Hatta mundur karena satu alasan yang kini terasa seperti mitos: etika politik.

Kalau hari ini banyak pejabat dipaksa mundur karena dipukul skandal, Bung Hatta justru mundur karena ia merasa tidak sanggup mengkhianati nurani. Coba pikir. Seorang wakil presiden pertama — pendiri bangsa — memilih mundur dari jabatan tertinggi kedua republik, tanpa tekanan, tanpa drama, tanpa tangisan di podium. Hanya karena ia merasa: “Saya tak bisa lagi memperjuangkan kebenaran dari dalam.”

Patah Hati Seorang Wapres

Kisah ini tidak bisa dipahami tanpa membaca isi hati Bung Hatta terhadap perkembangan politik Indonesia pada era 1950-an. Setelah kemerdekaan, Bung Hatta dan Soekarno memang berdampingan. Tapi bukan berarti mereka selalu sepakat. Kalau Soekarno adalah penari revolusi yang gemar naik panggung dan menggaet massa, Bung Hatta adalah penulis sunyi yang lebih suka debat di ruang sempit bersama buku-bukunya.

Perbedaan itu mulai tajam ketika Soekarno meluncurkan ide “demokrasi terpimpin”. Dalam istilah sekarang, itu semacam demokrasi dengan jubah diktator. Bung Hatta — yang sejak muda mendewakan etika politik dan demokrasi deliberatif — tidak bisa menerima.

Ia kecewa. Tapi diam.

Bukan karena takut. Tapi karena ia percaya, diam seorang pemikir bisa lebih menggema dari sorak-sorai para pejabat. Ketika tak tahan lagi, ia memilih langkah paling sulit: mundur.

Pada tanggal 1 Desember 1956, Bung Hatta mengirimkan surat kepada Presiden Soekarno. Surat itu bukan pelarian. Ia justru penuh tanggung jawab. Bung Hatta menulis dengan tenang, tegas, dan sangat terukur. Tidak ada kata kasar, tidak ada sentimen pribadi, tapi semua orang yang membacanya tahu: surat itu adalah jeritan intelektual yang sudah muak melihat politik berubah jadi pasar loak kekuasaan.

Etika: Barang Langka yang Tak Laku di Bursa Kekuasaan

Apa yang membuat surat ini begitu penting?

Pertama, karena ia ditulis dalam situasi ketika kekuasaan itu sangat menggoda. Waktu itu Bung Hatta masih dihormati. Ia bisa saja tetap di istana, tetap berpakaian safari, tetap menghadiri upacara-upacara formal sambil menyembunyikan kekecewaannya di balik senyum kenegaraan. Tapi Bung Hatta memilih keluar dari rombongan. Ia tak ingin sekadar jadi simbol.

Kalau sekarang banyak politisi “ngotot” tetap duduk meskipun diteriaki gagal, Bung Hatta justru memilih turun karena ia tak bisa diam melihat negara berjalan tanpa arah dan tanpa prinsip.

Mundur, dalam kamus Bung Hatta, bukan tanda kalah. Tapi justru bentuk kemenangan moral. Ia tidak mau jadi aksesoris dalam sistem yang tak lagi ia yakini.

Lah sekarang? Ada pejabat ketahuan korupsi, masih sempat bikin press release pakai bahasa Inggris, seolah-olah dunia internasional tertarik dengan alasannya. Ada yang ketahuan bohong, lalu muncul di podcast dengan judul “Saya Dijebak”.

Bung Hatta tidak main drama. Ia mundur dalam senyap. Suratnya bukan naskah sinetron. Tapi sejarah.

Bung Hatta dan Perpisahan yang Paling Luhur

Dalam suratnya, Bung Hatta tidak menuduh Soekarno. Ia justru tetap memberi hormat. Tapi ia jujur bahwa perbedaan pandangan sudah tidak bisa dipertemukan. Ia merasa, jika tetap berada di dalam pemerintahan, ia hanya akan jadi pajangan yang tidak bisa berbuat apa-apa.

Surat itu adalah puncak dari konflik ideologi yang tidak pernah dibesarkan secara pribadi. Bung Hatta tidak pernah menyerang karakter Soekarno. Ia hanya berbeda jalan. Dan ia memilih jalan sunyi itu dengan elegan.

Bayangkan: seorang tokoh besar, yang bisa saja membentuk partai baru, mengajak massa, atau memprovokasi rakyat untuk turun ke jalan, justru memilih pensiun dini. Ia kembali ke rumahnya yang kecil, hidup sederhana, menghabiskan waktu dengan buku-buku dan sesekali menulis artikel kritis yang tak banyak dimuat media massa karena dianggap “tidak revolusioner”.

Ia adalah simbol dari sesuatu yang kini nyaris punah: kesadaran bahwa kekuasaan bukan tujuan, melainkan sarana. Dan ketika sarana itu berubah menjadi jebakan, lebih baik dilepaskan.

Coba bayangkan kalau Bung Hatta hidup hari ini dan mengundurkan diri karena alasan etika. Bisa-bisa ia diserang buzzer. Disebut sebagai elit global, agen barat, atau malah dituduh “sok suci”. Mungkin juga akan ada potongan videonya dipelintir.

Tapi Bung Hatta tidak akan peduli. Karena ia tahu, sejarah tidak ditulis oleh yang paling banyak bicara, tapi oleh mereka yang paling konsisten menjaga nilai. Ia adalah jenis manusia yang lebih memilih tidur tenang dalam kesederhanaan, daripada kaya dalam kebohongan.

Pelajaran untuk Bangsa yang Sering Lupa Batas

Apa pelajaran dari pengunduran diri Bung Hatta?

Bahwa jabatan bukan harga mati. Bahwa kejujuran bisa jadi bentuk tertinggi dari keberanian. Dan bahwa kadang, memilih keluar dari sistem yang sudah tidak sejalan lebih bermoral daripada bertahan demi “perubahan dari dalam” yang tak kunjung datang.

Bung Hatta tidak mewariskan slogan. Ia mewariskan standar. Ia tidak membakar semangat dengan pidato membahana. Ia menyulut perenungan lewat tindakan senyapnya.

Dan ironisnya, justru karena sikap sunyi itu, nama Bung Hatta perlahan tenggelam dari memori kolektif bangsa yang lebih suka retorika daripada refleksi. Lebih hafal jargon viral daripada nilai-nilai moral.

Kini, surat pengunduran diri Bung Hatta mungkin sudah jadi arsip yang jarang dibaca. Tapi bagi mereka yang mencari teladan, surat itu adalah cermin.

Cermin yang menunjukkan wajah seorang negarawan sejati: tidak butuh panggung, tidak gila kuasa, dan tidak takut kehilangan jabatan selama nuraninya tetap utuh.

Mungkin bangsa ini tak butuh pemimpin yang sempurna. Tapi bangsa ini perlu lebih banyak orang seperti Bung Hatta — yang tahu kapan harus diam, kapan harus bertindak, dan kapan harus pergi. Karena dalam dunia yang gaduh oleh ambisi, justru suara hati yang jernih sering terdengar paling nyaring.

Komentar